昭陵主峰迤逦而南,有167座功臣贵戚陪葬墓,占地约三十万亩。李世民的玄官居高临下,陪葬墓列置两旁,衬托出昭搜至高无上的气概。当时陪葬墓各立穹碑,园内广植苍松翠柏,巨槐高扬。

乾陵是唐高宗李治和女皇武则天的合葬陵,坐落在乾县西北的梁山上。据《新唐书·高宗本纪》记载,李治于光宅元年(684年)葬于乾陵,神龙二年(706年)重启乾陵墓道,将武则天合葬予墓中。梁山海拔1049米,呈圆锥形,山巅三峰耸立,北峰居中最高,即乾陵地官所在,为陵之主体,与九峻山遥相比峻。南面两峰较低,东西对峙而形体相仿,犹如天然门阙华表捍陵。上面各有土阙,望之似乳头,俗称“奶头山”。梁山东有豹谷,西有漠谷,整个地势像似一个头北脚南仰卧在大地上的人体,似有附会“生者南向,死者北首”的制度(如下图)。乾陵因山为陵,以山为阙,气势雄伟,规模宏大。陵园可分为内城和外城,墓位于内城正中梁山山腰上,陵园南面设有道门。内城的南、北、东、西四面城垣基址长度分别为1450米、1450米、1582米、1482米,平面近似方形,墙垣均为夯筑而成。内城四面各升一门,从残存的门址看,均为一个母阙、两个子阙的三‘出阙形式。陵园漪有石刻群,除内城四门各有一对石狮,北门立六石马(今存一对)外,其余石像均集中排列在南面第二、三道门之间。从南至北,计有华表、翼兽、鸵鸟各一对;石马及牵马人五对;石人十对,还有无字碑、述圣碑和六十一个“蕃酋”像,丝毫不减皇宫之气派(如下图)。

乾陵地宫凿山为穴,辟隧道深入地下。经调查,墓道呈正南北的斜坡形,长63.1米,宽3.9米,深约19:5米。隧道墓门全部用石条层层填塞。从墓道由至墓门共39层,每层石条厚约0.5米。石条之间用铁细腰嵌固,其上部为夯土。因其构造坚固,迄今无损,内部情况尚不明了。但乾陵经营时逢唐朝盛期,人物荟萃,文物鼎盛,加之武则天好大喜功,所营明堂、伊阙奉先寺、通天柱等均为历史著名工程,乾陵地下宫殿一旦呈露,必有惊世之举。但就其整个山陵的环境说来,并不具备“风水宝地”的围护聚气条件,较昭陵丽逊色,风水家也认为乾陵并不具“王气”,既然如此,当耐为何选址于此还是令人费解的。

北宋帝王陵墓,从宋太祖赵匡胤父亲的永安陵起,至哲宗赵煦的永泰陵止,共计八陵,集中予河南巩县境内洛河南岸的台地上。陵区以芝田镇(宋永安县治)为中心。在相距不过十公里左右的范围内,形成一个相当大的陵区,这种集中陵墓为区的方式是与汉唐陵墓长距离拉开绵延百余里的做法有显著不伺,这种集中陵区以后成为制度,影响了宋以后各代的形镧。

北宋王朝建都并封,陵区却设在巩县,远离京师汴京(今开封),其主要原因是这里山水秀丽,土质优良,水位低下,适合深挖墓穴和丰殓厚葬。凌区南有嵩岳少室,北有黄河天险,可谓“头枕黄河,足登嵩岳”,自古被风水家视为“山高水来”的吉祥之地(如下图)。南宋赵彦卫在《云麓漫钞》中曾作了这样的描述:

七(八)陵皆在嵩少之北,洛水之南,虽有岗卓不甚高,互为形势。自永安县西坡上观(永)安、(永)昌、(永)熙三陵在平川,柏林如织,万安山来朝,遥揖嵩少,三陵柏林相接近,地平如掌,计百十三顷,方十二里。

除了集中设陵区外,宋陵对陵地的选择及对地形的利用还有二大特点:其一是历代帝陵或居高临下,或倚山面河,而宋陵则相反,它面嵩山而背洛水,陵区诸帝、后陵中轴线的方向皆北偏西6度左右,正朝向嵩山少室主峰;其二是各陵地形南高北低,置陵台于地势最低处,一反中国古代建筑基址逐渐增高,而将主体建筑置于最崇高位置的传统做法。

宋陵的这种反常的做法,也是受了堪舆学的影响。宋代建造陵园,很迷信风水堪舆之术,其选址布局就是根据风水观念来定的。当时看风水,盛行与汉代图宅术有关的“五音姓利”的说法,这大概与宋代盛行理学有关,风水理法有所发展。“五音姓利”是把姓氏按五行分归五音,再按“音”选定吉利方位。宋代皇帝姓赵,属于“角”音,利于壬丙方位,必须“东南地穹,西北地垂”。乾兴元年(1022年)举行宋真宗葬礼,八月六日司天监上言说:

按经书(阴阳堪舆之术的经书),壬、丙二方皆为吉地,今请灵驾(载运棺椁的车驾)先于上宫(献殿)神墙外壬地新建下官(寝宫)奉安,俟十月十三申时发赴丙地幄次,十三日申时掩皇堂(地宫)。

因此,宋代各陵地形东南高而西北低,由鹊台至乳台、上富,形成了愈北地势愈低的特色。宋陵的八座皇陵依同一制度建造,布局基本一致,每陵皆有兆域、上官和下宫。兆域,或称茔域,四周植棘枳等为标记。兆域内除皇陵外,还有皇后陵和宗室子孙及当朝重臣的陪葬墓。上官是建筑在陵台之前、南神门以内的献殿。在举行上陵礼时,于献殿中用太牢(牛、羊、豕三牲)作祭品举行礼仪隆重的祭礼。下宫则是日常奉飨之所,建予皇陵西北。宋代规定帝王驾崩后方能营建陵墓,且要求六个月之内就要人葬,施工时间短促,加之宋陵未利用山势地形,因之宋陵体量和环境并不雄伟壮观。

明代以后,风水学特别注重关于山川形胜的形法,因而明清两代的帝陵的“风水”格外讲究,加之建筑的配合,皇陵选择及规划达到很高的艺术水平。

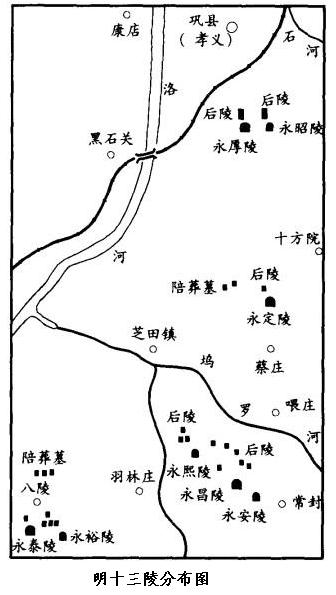

明十三陵,位于北京西郊昌平县北十里处,自公元1409年开始修建长陵,至1644年明朝灭亡,十三陵的营建工程历经二百余年,从未间断过。燕王朱棣在南京登上皇帝宝座后,即打算迁都北京。永乐五年(1407年)皇后许氏死,朱棣没有在南京建陵,却派礼部尚书赵洫和江西风水术士廖均卿等人去北京寻找“吉壤”。

皇家选陵地菲一般举动,自古以来封建帝王对于葬身之地的选择都格外重视。他们把宗庙、陵寝都视为国家的代表,江山的象征。因此,命朝中一二品官员去寻找吉壤时,还必须有深晓地理、风水的人参加。陵地选定后,要上图帖呈给皇帝审阅,经皇帝亲临该地审视,才能最后定下来。

朱棣派出去的那伙人马,足足跑了两年时间,才找到几处可供他挑选的地方。据说,最先选在口外的屠家营,但因皇帝姓朱,“朱”,和“猪”同音,猪要进了屠家定要被宰杀,犯地讳不能用。另一处选在昌平西南的羊山脚下,因后面有村叫“狼口峪”,猪旁有狼则更危险,也不能用。也曾选过京西的“燕家台”,可是“燕家”和“晏驾”谐音,不吉利。京西的潭柘寺景色虽好,但山间深处,地方窄狭,没有子孙发展的余地,也未能当选。到永乐七年,最终选定了朱棣亲自察看钦准的,也是江西术士廖均卿等人选定的现在这片陵区。

这里山间明堂广大,群山若封似闭,中间水土深厚,确实是个好地方。再加上风水术士们的夸张神化,说这儿是龙头,那儿是龙尾,山问聚气藏风,龙虎龟蛇,星辰日月,诸般神灵无所不有。这么一来,朱棣就更加高兴了,立即降旨圈地八十里,作为陵区禁地。十三陵陵区面积后来发展至四十平方公里,北面天寿山雄伟绵长,起伏秀丽,为整个陵区的绝妙背景。东西北三面群山耸立,如拱似屏,气势磅礴,蔚为壮观。南面龙山、虎山分列左右,如天然门户,成为守卫陵园的“青龙”、“白虎”。陵区的官门大红门,正好建在两山之间。大红门内是一片宽阔的盆地,温榆河从西北蜿蜒流来,一座座山峰下翠柏成萌,黄瓦朱墙点缀其间,美不胜收。不过,选此处建陵,不但因其风景美好,还因为其山势如屏,易守难攻,是北京的天然屏障,一旦驻军把守,既可守卫陵寝,又可保卫京师安全。从在天寿山下升始建长陵,到崇祯皇帝被葬在田妃墓中,这片陵区共埋葬了十三个皇帝,因而通称“十三陵”(如下图)。

长陵是明朝皇帝朱棣及其皇后徐氏的合葬墓。长陵背依天寿山,因山为陵,居高临下,在十三陵诸陵中是建造年代最早、地面建筑规模最大的一座皇帝陵寝,是诸陵的首陵,其轴线北对天寿山主峰,南以龙山为案。其它诸陵均以此为中心而建,并又各有对景,自成垣局。长陵中最引人注目的首推棱恩殿,棱恩殿是明代帝后陵寝的主要建筑之一,是谒陵祭祀举行仪式的场所。长陵棱恩殿建于宣德二年(1427年),起初叫享殿,嘉靖十七年(1538年)世宗皇帝传谕改享殿为棱恩殿。棱恩殿建在三层重叠的须弥座台基上,殿面阔九间,进深五间,取“九五”之尊,平面呈长方形。殿内木结构构件如梁、枋、桁、柱等全部由楠木为之,共用整根的棺木柱子60根,其中32根金柱直径都在1米以上,中间最粗者达1.12米,高达12.5米以上。殿内装修不尚华丽,朴素大方。该殿采用重檐庞殿式屋顶,檐下用七踩和九踩重昂斗拱,梁仿檐柱施以金线大点金旋子彩画等,均使棱恩殿成为封建社会后期规模最大、等级最高的殿堂之一。当年,这里是神圣不可侵犯的皇家禁地,而今,已成为了旅游胜地。